2024 年 06 月 19 日

対面での携帯電話契約における身分証明書のICチップ読み取り義務化へ

~義務化の影響と事業者側に求められる対応とは?~

はじめに

この記事では、対面(=店頭)での本人確認に身分証明書の券面確認を行われている事業者様、対面での本人確認に IC チップ読み取り導入を検討されている事業者様向けに、対面での IC チップ読み取りとは何なのか、そこで必要になる対応とはどんなものなのかについて解説します。

2023 年 6 月に発表された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、犯罪収益移転防止法(以下、「犯収法」という)、携帯電話不正利用防止法(以下、「携帯法」という)での本人確認は公的個人認証へ原則一本化とされていましたが、今回、対面での携帯電話契約時における本人確認で身分証明書の IC チップ読み取りが義務化されるというニュースもあり、業界においては改めて本人確認手法の見直しを迫られる状況となりました。今後の対面本人確認の対応検討や、情報収集の一助にしていただければ幸いです。

なぜ IC チップ読み取りが必要なのか

端的に言えば、身分証明書の真贋判定を確実に行うためです。

以前の BLOG 記事「 偽造マイナンバーカードによるなりすまし詐欺に有効な本人確認方法とは?」でも取り上げましたが、ここ最近で身分証明書の IC チップ読み取りが注目されるようになった背景には、身分証明書の偽造を目視で見抜くことが難しく、実際の被害に繋がっていることが明らかになってきたためです。

2024 年 6 月 8 日、河野デジタル大臣の公式 BLOG ブログ「ごまめの歯ぎしり」に投稿された 「偽造カード」の記事 においても、令和 5 年中に特殊詐欺に悪用された携帯電話回線のうち、契約時の本人確認書類として運転免許証が使用されたものが 534 回線、そのうち 386 回線で偽造された運転免許証が使用されていたと記載されており、目視による真贋判定の難しさが垣間見えます。

一方で、身分証明書の IC チップに搭載される情報は省庁が管理する電子証明書によって電子署名されており、電子署名されたデータの検証を行うことで偽造の有無を確実に見抜くことが可能なため、偽造と気づけずに手続きを進めてしまうというリスクを排除することができます。オンラインによる非対面での本人確認手法として、IC チップ読み取りが利用されるケースが増えていますが、それが店頭による対面でも要求される形になります。

対面での IC チップ読み取りとは

IC チップ読み取りに基づく本人確認手法として、犯収法では、大きく以下 2 つの手法が定められています。

- 公的個人認証

- 顔写真の撮影+IC チップからの情報読み取り

※他にも手法はありますがここでは割愛します。

1. の公的個人認証に利用できる IC カードは以下があります。

- マイナンバーカード

2. の顔写真の撮影+IC チップからの情報読み取りに利用できる IC カードは以下があります。

- マイナンバーカード

- IC 免許証

- 在留カードおよび特別永住者証明書

※パスポートも IC チップ搭載ですが、2020 年より発行が開始されているパスポートは住所を記載する欄がなくなり、犯収法など、住所情報を確認する必要がある手続きにおいて本人確認書類として利用できなくなりました。

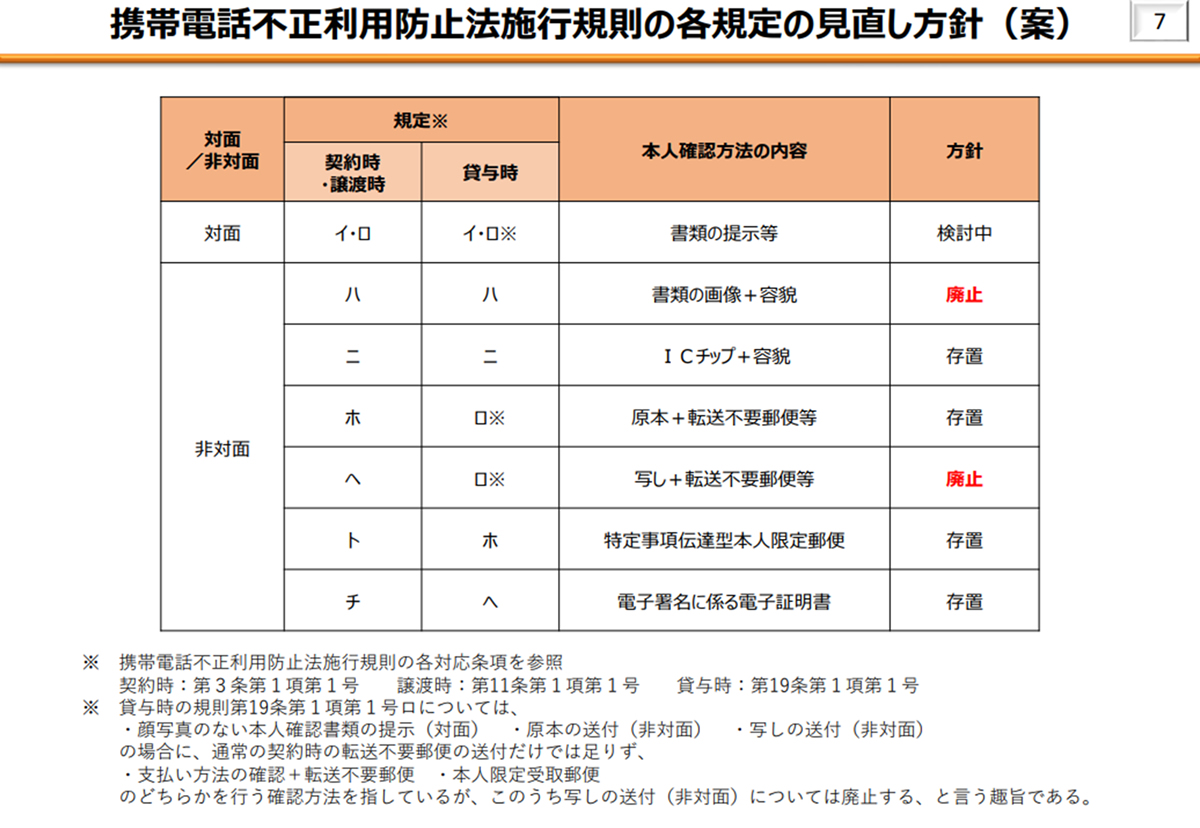

携帯法において、携帯電話契約時などにおける対面の本人確認方法は「検討中」となっており、従前は書類の提示などで対応されていたものの、この点が今後 IC チップ読み取り義務化となるようです。

出典:総務省 携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認方法の見直しの方向性について

前述の「IC チップ読み取りの本人確認手法」は非対面のオンラインで行われるものでしたが、それら手法を対面、つまり店頭での本人確認手法として活用することが義務付けられるものと考えられます。

対面での IC チップ読み取りで必要な対応

対面、店頭での IC チップ読み取りによる本人確認を実現するには、次の 3 ステップが必要になると考えられます。

- どの本人確認手法を利用するか選定する

- 選定した手法を元に、IC チップの読み取りを実現する方法を決定する

- 業務システムやアプリに IC チップを読み取る機能を実装する

まず 1. について、IC チップ読み取りの本人確認手法として公的個人認証、顔写真の撮影+IC チップからの情報読み取りと 2 つあることは前述のとおりですが、両方を利用するのか、片方だけを利用するのかなどを検討する必要があります。

どちらの手法も IC チップを読み取る手法ですが、私は「両方の手法を併用する」ことを推奨します。理由は、片方の手法を利用できないお客様が生じたときに、もう片方の手法でカバーできる可能性があるためです。両手法を併用すると、例えば本人確認手法として最初に公的個人認証の導線を提示し、そこで暗証番号の失念やマイナンバーカードを保持していないことで公的個人認証が利用できないお客様に対して、次の手段として顔写真の撮影+IC チップからの情報読み取りを提示する、ということが可能になります。

この時、どちらの手法を採用するかで選択する事業者も異なります。

民間企業が公的個人認証を利用する場合、主務大臣認定を取得しているサイバートラストのようなプラットフォーム事業者(以下、「PF 事業者」という)のサービス、もしくは PF 事業者のサービスを利用するみなし事業者(以下、「SP 事業者」という)のサービスを利用する必要があります。事業者自社で主務大臣認定を取得する方法もありますが、認定取得 / 維持にかかる時間やコストなど、さまざまなことを考慮する必要があります。

一方、顔写真の撮影+IC チップからの情報読み取りの利用にあたって主務大臣認定を取得する必要はないため、読み取り機能を提供している eKYC プロバイダーのサービスを活用するなどが考えられます。eKYC プロバイダーが PF 事業者 /SP 事業者となるケースもあり、公的個人認証とあわせて本手法を提供していることも多いです。

PF 事業者や SP 事業者、eKYC プロバイダー(以下、まとめて「PF 事業者など」という)によって、どの機能をどのような形態で提供するかも違ってくるため、この後のステップ 2. と 3. も意識し、PF 事業者などはどういう IC チップ読み取り方法を提供しているのか、どうしたらその機能を事業者の自社サービスに取り込めるのかも含め、PF 事業者などから情報を収集することが大切です。

次に 2. について、選択した手法を実現するには、とにもかくにも IC チップから情報を読み取る必要があります。対面で IC チップを読み取る方法としては、以下の 2 つが考えられます。

- IC カードリーダーを利用する

- IC チップを読み取れる端末(iPhone/Android)を利用する

IC カードリーダーを利用する (1) の場合、IC カードリーダーを選定する必要があります。これは、店頭で利用している業務端末が Windows なのか iPad なのかなど、該当の端末で利用可能なものを選ばなければなりません。

かつ、次の 3. にも繋がる部分ですが、事業者の自社サービスにおいて「選択したカードリーダーを通じて、IC チップを読み取る機能の実装」を行う必要があるので、どういった形でその機能が提供されるのか、どうやったらその機能を呼び出せるのか、対応している OS はどのようなものかなども確認する必要があります。

折角 IC カードリーダーを選定しても、PF 事業者などがそのカードリーダーを利用できるような機能を提供していなければ、結局 IC チップ読み取りは実現できません。そのため、どの IC カードリーダーであれば動作実績があるかなども確認のポイントになります。

IC チップを読み取れる端末を利用する (2) の場合、お客様が持っているご自身のスマホにアプリをインストール使って読み取ってもらうことも可能ですし、店頭に配置した端末に読み取り用アプリをインストールしておき、それを利用してもらう方法も考えられます。

読み取り用アプリを別に用意し、取得したデータを業務システムへ連携する必要は生じますが、IC カードリーダーの接続性検証など行う必要もなくなるため、IC チップを読み取る仕組みの用意としてはハードルが低いと言えます。ただし、端末を用意するコストは一定程度かかってくるものとなります。

(1)(2) ともに、店頭だけでなくオンラインによる非対面でも同様の手法を展開していくことを検討する場合、店頭とオンラインそれぞれのバックオフィスで必要になる作業工程が異なるのは避けたいところですので、どこで IC チップの情報を読み取っても、バックオフィスの工程を同じにできるのかという点も重要な検討項目になります。

最後の 3. について、ここが非常に重要な個所で、前述の (1)(2) どちらを活用するかにより複雑さが異なります。

IC カードリーダーを利用する (1) の場合、アプリには「同 IC カードリーダーの SDK」と、「PF 事業者などが提供するライブラリ」を組み込み、端末と同 IC カードリーダーの接続や、IC チップ読み取り機能を実装する必要があります。

Windows アプリの場合、IC カードリーダーの SDK を呼び出して接続を制御し、PF 事業者などが提供するライブラリを呼び出して、接続したコネクションを元に IC チップ読み取りを実現するなどの実装が可能です。IC カードリーダーの SDK と PF 事業者などが提供するライブラリを両方組み込めば実現できるため、PF 事業者などが Windows 端末に対応するライブラリの提供をしているのであれば比較的容易と言えます。

iPad の場合、Windows アプリのように IC カードリーダーの SDK と PF 事業者などが提供するライブラリを組み込んでそれぞれの機能を呼び出せば終わり、というものではなくなります。長くなるため細かい内容は割愛しますが、理由を端的にいうと、「PF 事業者などが、IC カードリーダーの SDK に対応した(IC カードリーダーの接続制御などを行う仕様に従った)専用のライブラリを用意しなければならない」ためです。

そのため iPad+IC カードリーダーの実現を検討される場合、そういった対応が可能なのか、PF 事業者などや IC カードリーダーのメーカーへ確認することをおすすめします。

長くなりましたので、最後にチェックポイントをまとめます。

| 対面での IC チップ読み取り確認内容 | チェック |

|---|---|

| 本人確認手法の選定 | |

| 公的個人認証を利用する | □ |

| 顔写真の撮影+IC チップからの情報読み取りを利用する | □ |

| 手法を提供する PF 事業者などの選定 | |

| PF 事業者を利用する | □ |

| SP 事業者を利用する | □ |

| eKYC サービスプロバイダーを利用する | □ |

| IC チップの読み取り実現方法決定 | |

| IC カードリーダーを利用する | □ |

| IC チップを読み取れる端末(iPhone/Android)を利用する | □ |

| 業務システム / アプリへの機能実装 | |

| Windows 端末を利用する | □ |

| iPad を利用する | □ |

| 選定した PF 事業者などが iPad+IC カードリーダーに対応している | □ |

表1:対面での IC チップ利用チェックリスト

煩わしい思いをしたくない、そんな方に

ここまでお読みいただき、いかがでしょうか。「とても手間がかかりそう」と感じられたでしょうか。

事実、iPad+IC カードリーダーの組み合わせ検討が必要である場合に、その対応方法を詰めていくのはかなり労力がかかります。昨今、店頭においては Windows 端末よりも iPad の利用が多くみられ、「店頭で iPad を利用している場合に、どうやって IC チップ読み取りを実現すればいいのか」と頭を悩ませる方も多くいらっしゃるものと思います。

そのような場合は、是非 iTrust 本人確認サービスの利用をご検討ください。

サイバートラストの iTrust 本人確認サービスは キヤノンマーケティングジャパン様が提供する「個人認証カードリーダー ID-MY2」に採用 されており、iTrust 本人確認サービス+ID-MY2 を利用することで、煩わしい思いをすることなく、事業者様の店頭で iPad+IC カードリーダーによる本人確認を実現します。

興味がある、もうちょっと詳しく話を聞いてみたいなどありましたら、 お問い合わせフォーム よりご連絡いただけますと幸いです。

さいごに

対面での携帯電話契約における IC チップ読み取り義務化のニュースを受け急いで執筆した記事となりますが、いつから対面での IC チップ読み取りが義務化されるかは今後決定されるものとなります。

今回は携帯法での対面におけるお話であるものの、この流れを引き起こしている背景として偽造問題への対応があるため、犯収法においても同様の義務が課されていくのではないかと考えられます。

対面、非対面を問わず、現時点で「ただちに」IC チップ読み取り対応が義務として求められるものではなくとも、自社サービスをご利用のお客様に安心・安全な手法を提供することは、たいへんに価値あることだと確信しています。

サイバートラストは、「安心・安全なデジタル社会の実現」というパーパス(存在意義)のもと「すべてのヒト、モノ、コトに信頼を」というミッション(使命)を掲げており、今後も安心・安全なデジタル社会の実現に寄与するサービスを提供し、みなさまのお役にたつ情報を発信してまいります。