2024 年 06 月 18 日

マイナンバーカード機能の iPhone 搭載で何が変わるのか

はじめに

この記事では、自社の提供するサービスで本人確認機能を実装している事業者様、マイナンバーカード機能の iPhone 搭載のニュースを契機に自社サービスへの公的個人認証導入を検討されている事業者様向けに、iPhone へのマイナンバーカード機能搭載で何が変わっていくのか、今後に向けて打ちえる先手について解説します。

マイナンバーカードの身分証明書機能を 2025 年夏までに iPhone に搭載するという発表が各メディアで大々的に取り上げられたことから、すでに公的個人認証を導入されている事業者様はもちろんのこと、いつかは導入しようと考えられていた事業者様においても非常に注目されている点であると思い、今後の対応を検討する一助にしていただければ幸いです。

マイナンバーカードの機能搭載とは

みなさま、こんなことを思ったことはないでしょうか。

「メディアでは当たり前のようにマイナンバーカードの機能搭載というけども、そもそもマイナンバーカードの機能とは何なのか」

メディアでは、マイナンバーカード、マイナンバーカード機能、マイナンバーカード機能搭載、スマホ搭載、スマホ JPKI、スマホ全機能搭載など、似たような単語が似たような文脈で似たような意味で使われており、混乱を加速させます。今回のお話では、こういった単語も整理しながらご説明していきます。

ではまず、「マイナンバーカードの機能とは何か?」から始めていきましょう。

「マイナンバーカードの機能」とは、マイナンバーカードの IC チップに搭載されるアプリケーション(AP)が持つ機能を指します。マイナンバーカードには合計 4 つの AP が搭載されており、それぞれの AP には以下のような情報が格納されています。

| AP 名称 | 格納されている主な情報 |

|---|---|

| JPKI-AP | 公的個人認証で利用する電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書) |

| 券面 AP | 券面事項(顔写真や基本 4 情報、マイナンバー等)の画像データ |

| 券面事項入力補助 AP | 券面事項(基本 4 情報、マイナンバー等)のテキストデータ |

| 住基 AP | 住民票コード |

表1:マイナンバーカードの AP に格納されている主な情報

JPKI や券面事項など一般の生活においては目にしない単語が並びますが、JPKI は「公的個人認証(Japanese Public Key Infrastructure)」、券面事項は「物理的なカードの表面、裏面に記載されている情報」となります。券面表といえば「物理的なカードの表面に記載されている情報」を意味します。公的個人認証を利用するには JPKI-AP に格納されている情報を利用します。

「マイナンバーカードの機能搭載」とは、これら AP の持つ情報をスマホに搭載することを指します。「マイナンバーカード機能のスマホ搭載」も同様です。

マイナンバーカードの機能搭載は、大きく 2 つに分類されます。

- 電子証明書の搭載(JPKI-AP に格納されている情報の搭載)

- 券面記載事項の搭載(券面 AP、券面事項入力補助 AP、住基 AP に格納されている情報の搭載)

現時点で、Android はマイナンバーカードの機能搭載に対応していますが、対応しているのは (1) のみです。(2) には対応していません。

この (1) を利用して公的個人認証を行うこと、もしくは (1) そのもの(スマホに搭載された公的個人認証用の電子証明書)を「スマホ JPKI」と呼びます。

では (2) はどうなるのかという点について、こちらが iPhone へのマイナンバーカード機能搭載と同時期にメディアで取り上げられていた「マイナンバーカードの全機能搭載」で実現されるものです。マイナンバーカードの全機能搭載は、(1) と (2) の両方を搭載することを指します。

なお、マイナンバーカードの機能搭載、マイナンバーカードの全機能搭載、にあたっては、搭載するスマホのセキュリティが非常に重要となります。マイナンバーカードの IC チップは耐タンパ性を有しており、情報の不正な読み出しや改ざんに耐えうるものであるため、スマホ搭載にあたっても同等以上の耐性を持ちうる場所へ格納する必要があります。

以下に、用語と、その用語が示す意味をまとめます。

| 用語 | 用語の示す意味 |

|---|---|

| マイナンバーカードの機能 | マイナンバーカードの IC チップに搭載されるアプリケーション(AP)が持つ機能を指します。マイナンバーカードには合計 4 つの AP が搭載されています。 |

| マイナンバーカードの機能搭載 マイナンバーカード機能のスマホ搭載 |

上記 AP の持つ情報をスマホに搭載することを指します。 搭載内容は大きく 2 つに分類されます。

|

| スマホ JPKI | 上記 (1) を利用して公的個人認証を行うこと、もしくは (1) そのもの(スマホに搭載された公的個人認証用の電子証明書)を指します。 |

| マイナンバーカードの全機能搭載 | 上記 (1)、(2) の両方を搭載することを指します。 |

表 2:用語と意味のまとめ

マイナンバーカードの機能搭載(iPhone)

iPhone へのマイナンバーカードの機能搭載は、現時点でその仕様が明らかになっていません。

ただし、Apple 社が「Apple ウォレットにマイナンバーカードを追加して、対面または iOS のアプリ上で安全に提示できるようになります」とニュースを出していることから、Apple ウォレットへの追加(PASMO や Suica のように)として実現されることは間違いないと考えられます。

これにより、例えば以下のような操作が可能になるかもしれません。

- 店頭で Apple ウォレット(デジタルマイナンバーカード)を起動し、店員に見せる

- 店頭で Apple ウォレット(デジタルマイナンバーカード)を起動し、店頭端末にかざす

- オンラインでアプリ経由にて Apple ウォレット(デジタルマイナンバーカード)を起動し、必要な情報連携を行う

また、マイナンバーカードの全機能搭載も同時に行われると想定され、その場合は顔写真やマイナンバーの情報も搭載されるため、顔情報の確認用としても提示 / 利用できるようになることが考えられます。加えて、これまでマイナンバーを確認するには主としてマイナンバーカードが利用されてきましたが、同情報もマイナンバーカードなしで、Apple ウォレット経由で確認することが可能になると思われます。

この他、「新しい iPhone を購入しなくてもマイナンバーカードの機能搭載ができる」ということもあげられます。OS 側での対応となるため、iPhone へのマイナンバーカードの機能搭載を行うために最新の iPhone を購入する必要がなく、この点は利用拡大に大きく寄与すると考えられます。

このように、現在はマイナンバーカードそのものがなければ出来ないことがスマホだけで簡易に、かつ安全確実に完結できる未来がくることで、公的個人認証を利用するユーザー体験は大きな変化を迎えることが想定できます。こちらは後述の「eKYC のユーザー体験はどう変わるか」でお話します。

マイナンバーカードの機能搭載(Android)

前述の通り、Android は現時点で (1) 電子証明書の搭載 に対応しており、スマホ JPKI も実現可能です。サイバートラストでは、日本で唯一(当社調べ)、主務大臣認定を受けたプラットフォーム事業者としてスマホ JPKI 対応の発表をしています。

ただし、これも前述の通り、(2) 券面記載事項の搭載 には対応していません。また、Android において (1) はマイナンバーカードの IC チップと同等レベルの耐タンパ性を有する「GP-SE チップ(セキュリティ機能を持つ IC チップ)」と呼ばれる領域に格納されているのですが、Apple ウォレットで想定されるような「デジタルマイナンバーカード」としての提示はできず、API を利用してマイナポータルアプリ経由でアクセスする必要があります。

※同領域に (1) を格納するときに、マイナポータルアプリ経由で、マイナンバーカードの署名用電子証明書を利用した申請を行う必要があります。

そのためスマホ JPKI は可能であるものの、店頭でデジタルマイナンバーカードとして提示したり、マイナンバーカードのかわりに店頭端末にかざしたりといったことはできません。この点は、今後 Android でもマイナンバーカードの全機能搭載が進むことで実現可能となるかもしれません。

とはいえ、Android でスマホ JPKI が実現できていることは事実であり、サイバートラストの iTrust 本人確認サービスではこのスマホ JPKI 連携を元に、「事業者様のアプリなしでの公的個人認証」を実現する方法もご提供しています。

「公的個人認証に興味があるし導入もしたいが、当社はサービスを Web のみで展開しており、マイナンバーカード読み取りにネイティブアプリを用意するのは敷居が高い」とお考えだった事業者様にとって、自社のネイティブアプリを持たずに公的個人認証を実現する手法になります。ご興味がおありの場合は是非 お問い合わせ ください。

なお、スマホ JPKI を利用する以外に、ネイティブアプリを自社で用意せずに公的個人認証を実現する方法もあります。こちらは後述の「eKYC における本人確認手法の今後」でお話します。

eKYC のユーザー体験はどう変わるか

Apple ウォレットでのデジタルマイナンバーカードが実現した後の世界では、大きく以下の点が変化すると考えられます。

- オンライン / 店頭ともに、マイナンバーカードを物理的にかざさずとも、厳格な本人確認手法である公的個人認証(署名用電子証明書の利用)を実現できる

- 各事業者様のマイページログイン等に公的個人認証(利用者証明用電子証明書の利用)を実現できる

- 物理的な身分証明書を持ち歩かなくても、スマホのみで身分証明を完結できる(デジタルマイナンバーカードの表示)

例えば現在、マイナポータルへログインするときには利用者証明用電子証明書の暗証番号数字 4 桁を入力し、アプリ上でマイナンバーカードの読み取りを促され、そのうえでマイナンバーカードをかざすという操作が必要です。これは、サイトへログインする操作としては難があります。しかし、これがスマホ JPKI として生体認証と結びつき、サイトへログインする際には顔認証するだけ、裏側では利用者証明用電子証明書が連携されて安全なログインを実現となると話は別で、日常における各種サイトへのログインでも公的個人認証が選択肢に入るものと思います。

また、署名用電子証明書の利用シーンとして、例えばふるさと納税のワンストップ特例において、現在は申請時に都度マイナンバーカードをかざす必要がありますが、スマホ JPKI によってマイナンバーカードをかざす操作がなくなり、ユーザー体験としては非常に素晴らしいものになっていくでしょう。

Apple ウォレットでの利用が進むことで、Android でも利活用促進のためデジタルマイナンバーカードとしての実現ができるようになれば、OS 問わず便利なスマホ JPKI の実現が可能となり、厳格な本人確認を求められるシーンに限らず、あらゆるシーンで公的個人認証を当たり前に利用する世界がくるかもしれません。

そのような世界の兆しが見えてきたとき、事業者様のサービスとしてただちにその機能を取り入れられるように、事業者様のサービスにおいて同業他社様との差別化 / 付加価値とできるように、早期に公的個人認証を利用する仕組みを構築しておくことも選択肢に入るものと思います。

eKYC における本人確認手法の今後

2023 年 6 月、デジタル庁より「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の資料が公開され、その中で「犯罪収益移転防止法(以下、「犯収法」という)/ 携帯電話不正利用防止法(以下、「携帯法」という)に基づく本人確認手法は公的個人認証に原則一本化」と記載されていたことは、覚えておられる方も多いのではないでしょうか。

その後は一般に公開される情報としてなかなか進展がなかったのですが、2024 年 4 月、総務省より続報ともいえる資料が公開されました。

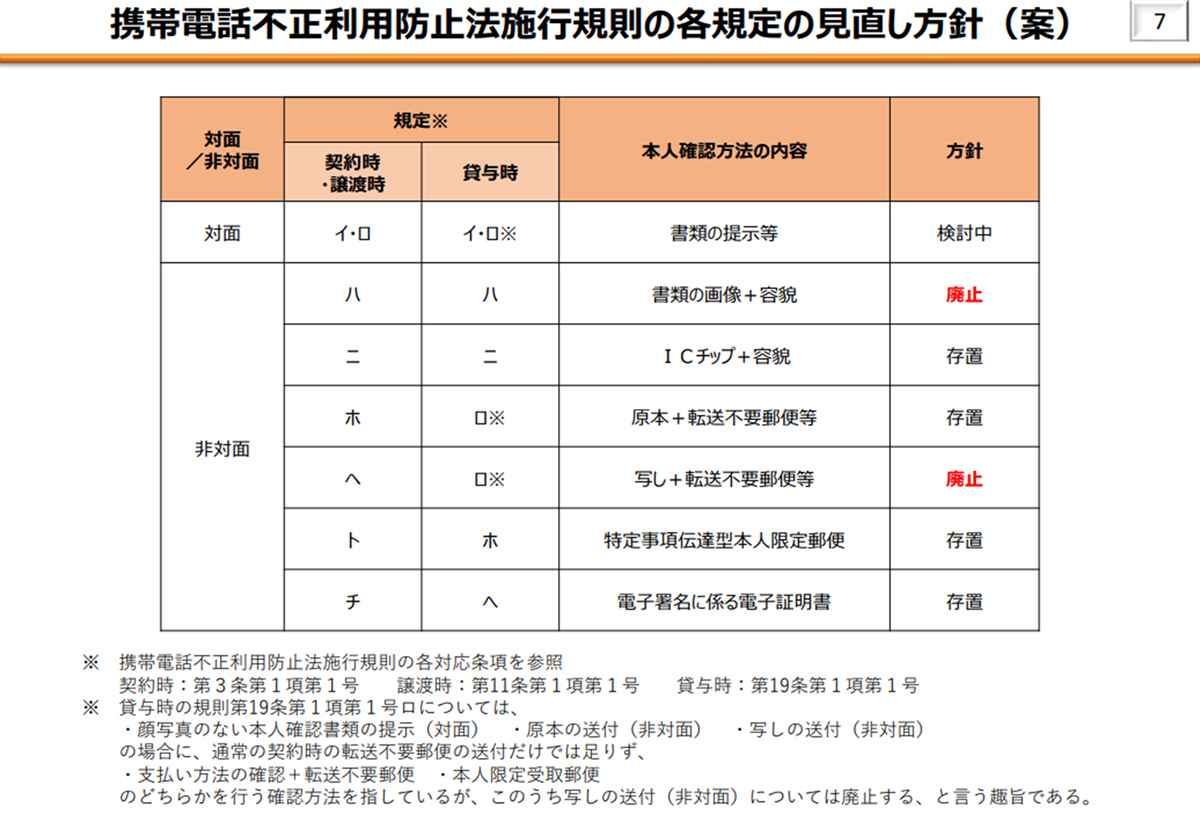

上記資料は携帯法に関するものですが、非対面において「書類の画像」を用いる方法、つまり身分証明書を撮影する方法(携帯法における「ハ」、犯収法における「ホ」)が廃止の方針と示され、かつ、対面においても書類の提示等を受ける方法について検討中とされています。

出典:総務省 携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認方法の見直しの方向性について

2024 年 5 月に公開した記事「 偽造マイナンバーカードによるなりすまし詐欺に有効な本人確認方法とは?」でも取り上げた通り、偽造されたマイナンバーカードの悪用が取りざたされる中において、偽造の判別が難しい撮影方式が廃止の方向で検討されるのは然るべき流れと考えられます。

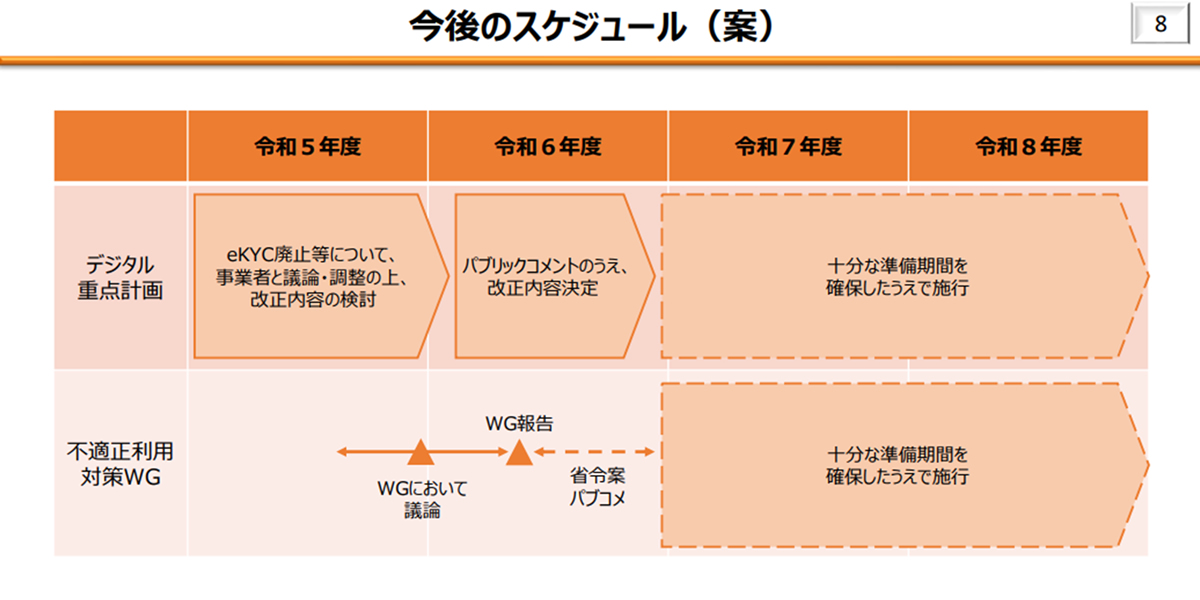

他方、IC チップを読み取る方式や電子証明書を利用する方式は存置とされており、同資料には法改正に向けたスケジュール案もあわせて提示されていますが、遅かれ早かれ撮影方式から IC チップ読み取り方式への移行は必要になるでしょう。

出典:総務省 携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認方法の見直しの方向性について

携帯法同様、犯収法も本人確認手法厳格化の流れは反映されるものと想定され、犯収法の特定事業者においても IC チップ読み取り方式への移行は必要となることが考えられます。この点、早期に IC チップ読み取り方式を取り入れることで、いざ方針が発表されて移行検討となるときに焦ることもなくなり、また、サービスを利用するお客様へ対して、改正案で廃止とされる方式ではなく存置とされる方式にて安心安全な本人確認を提供していると訴求することも可能です。

とはいえ IC チップ読み取りはネイティブアプリが必須であり、ネイティブアプリを持たない事業者様は対応に頭を悩ませる部分と思います。しかしながら、「ネイティブアプリを自社で用意せずに公的個人認証を実現する手法」と前述したとおり、以下のような対応方法も考えられます。

- eKYC プロバイダ等が提供する「ホワイトラベルのアプリ」を利用する

- デジタル庁が提供を計画している「デジタル認証アプリ」を利用する

前者は、eKYC プロバイダーなどからホワイトラベルのアプリ提供を受け自社ブランドアプリとして展開する方法です。すでに各種機能が備わっているアプリを利用できるため、細かい機能開発は不要で、すぐに利用を開始できる点がメリットとなります。運用までセットで担うサービスであれば、アプリのメンテナンスも一切不要です。

後者は、デジタル庁のデジタル認証アプリを読み取り用アプリとして利用する方法です。デジタル庁が提供するアプリのため自由な機能追加などは一切行えませんが、国が利用を推し進めるアプリになると想定され、新規にアプリをインストールしなくとも、読み取り用アプリとして利用者のスマホにインストール済みである可能性が高くなると想定されます。

事業者様がデジタル認証アプリと連携しようとする場合、デジタル庁の「デジタル認証アプリサーバー」と通信する必要がありますが、iTrust 本人確認サービスでは、この通信を便利に行える機能の開発を進めています。ご興味がおありの場合は是非 お問い合わせ ください。

さいごに

さて、ここまで様々解説してまいりましたが、iPhone へのマイナンバーカードの機能搭載は国民の注目度も高いイベントであり、その実装には大きな期待が集まるものと思います。同イベントも含め、サイバートラストでは継続的に今回のようなブログを発信してまいりますので、情報のキャッチアップにご活用ください。

また、それらイベントにあわせ、もしくは先駆け、公的個人認証や IC チップ読み取りを検討したいとお考えの事業者様におかれましては、サイバートラストまで是非ともお声がけください。複数業界で採用されている実績を元に、導入から運用開始後の法対応まで幅広く支援いたします。